UNE PIECE A LAQUELLE L'UNE D'ENTRE NOUS A ASSISTE...

* La Mort du Roi Tsongor de Laurent Gaudé

Laurent Gaudé est un romancier et dramaturge français. Il est né à Paris le 06 juillet 1972. C'est dans le théâtre que cet ancien étudiant en Lettres Modernes, auteur d'une thèse sur l'art théâtral, commence sa carrière d'écrivain. Combats de Possédés, Onysos le furieux, Les Sacrifiées sont autant de pièces montées à Paris, Berlin et Londres... Son second roman, La Mort du Roi Tsongor,grand succès et prix Goncourt des lycéens 2002, marque le début de sa notoriété. Récits initiatiques et décors symboliques... Laurent Gaudé revisite un univers mythologique, couronné, à chaque fois, d'un même succès public et critique.

Résumé : Au soir d'une rude vie de conquérant, le roi Tsongor va marier sa fille Samilia à Kouame, roi des terres du sel. Massaba, la capitale de son empire, bâtie sur les carnages et le sang, se prépare à la fête. Mais survient également Sango Kerim, un premier fiancé oublié... La guerre est inévitable, et il est temps pour Tsongor de quitter cette vie. Katalonga, ancien ennemi vaincu, devenu fidèle serviteur, tiendra sa promesse de le tuer. A Souba, plus jeune fils du roi, échoit la mission de parcourir le continent pour y construire sept tombeaux, à l'image de ce que fut le vénéré et haïssable roi défunt...

Il faut tout d’abord parler de la langue de Laurent Gaudé. Superbe, poétique, envoûtante, elle nous permet , grâce à l’auteur , de nous attacher à ses personnages par la force des sentiments contradictoires qu’il leur prête et par la terrible vérité qui en résulte. Il a un don : celui de réveiller les émotions du lecteur en peu de mots. Les dialogues entre le roi mort, qui assiste, impuissant, au siège de sa ville en flammes et son fidèle garde et ami Katabolonga, sont des trésors littéraires.

La Mort du Roi Tsongor est un récit épique mais aussi initiatique. C’est l’histoire d’hommes qui se déchirent jusqu’à l’absurde et souffrent de leurs choix. Elle rappelle les pièces de l'Antiquité : Antigone, Oedipe... Ce livre rassemble tous les éléments de la difficulté de vivre une vie humaine avec ses doutes, ses peurs, ses traîtrises, ses passions. Tous les personnages finiront par faire l’apprentissage du deuil, de la défaite et de la honte, chacun à leur manière. Même Souba, le plus jeune fils de Tsongor, chargé par son père, juste avant de mourir, d’aller courir le monde et de construire, à sa gloire, sept tombeaux somptueux et secrets " comme les sept visages de Tsongor ".

Si les personnages semblent tout droits sortis de contes africains (les mangeurs de khat déciment leurs ennemis dans le délire causé par leur drogue ; des chiennes de guerres, hommes travestis en femmes, humilient leurs ennemis en murmurant à leur oreille "je suis une femme et je te tue" tandis que des amazones providentielles chevauchent des zébus), c’est au final le lien avec l’Antiquité qui apparaît le plus déterminant. Samilia est à Massaba ce que la belle Hélène fut à Troie, le personnage de Tsongor qui ne veut trouver le repos et accomplir le passage vers l’au-delà avant que son jeune fils ne soit revenu a d’étranges résonances égyptiennes alors que le fatum s’abat sur la famille de Tsongor et sur la belle Massaba en ruines jusqu’à la catharsis finale. Seul le cheminement initiatique de Suba nous paraît quelque peu avorté dans ce très joli roman contemporain dont on comprend que la force, l’exotisme et l’écriture simple et dépouillée aient amené les lycéens à en faire leur Goncourt 2002.

La mort du roi Tsongor mis en scène

La Mort du Roi Tsongor au Théâtre de la Croix Rousse : adaptation homérique (grandiose, épique, fabuleux)

Créée en 1987, la compagnie Brozzoni élabore un théâtre populaire contemporain. La verbe et la musique, l’image et les puissances archaïques y prospèrent afin d’éclairer l’aujourd’hui que nous traversons. Pour eux, la scène est l’endroit de la rencontre et du partage, de la pensée et de l’émotion, de la poésie incarnée et des voyages imaginaires. Elle nourrit notre seule bien commun : notre humanité.

UN SPECTACLE QUE SONT ALLES VOIR TOUS LES ELEVES DE PREMIERE...

Nous sommes allés dans le cadre scolaire voir une pièce de théâtre qui s’intitule L’Entretien de M. Descartes et de M. Pascal au théâtre de Roanne. Io s'agit d'une pièce de Jean-ClaudeBrisville.

Jean-Claude Brisville (né le 29 mai 1922 à Bois-Colombes) est un auteur et scénariste français. Il commence dans le journalisme littéraire en 1946 avant de s'orienter définitivement dans l'édition où il fera toute sa carrière. En parallèle, il publie son premier ouvrage à 26 ans, très justement intitulé Prologue. Très vite, l'écrivain se met à l'écriture dramatique, puis à la littérature pour la jeunesse et se montre assez prolifique. Malgré cela, son parcours reste assez obscur en dépit de reconnaissances ponctuelles, notamment en tant que dramaturge, car il est monté dans différents théâtres, comme le Petit Odéon, le théâtre Edouard VII ou le Studio des Champs-Elysées. Ainsi, sa pièce intitulée Le Souper est adaptée au cinéma par Edouard Molinaro en 1982 avec Claude Rich et Claude Brasseur dans les rôles de Talleyrand et Fouché. Affichant une prédilection pour le théâtre, Brisville semble se spécialiser dans les rencontres de personnages historiques, puisqu'il écrit également ' Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune et le scénario de Beaumarchais l'insolent. Grand dramaturge, apte à ressusciter les personnalités d'antan, Brisville est également l'auteur de L' Antichambre, une pièce créée en 1991 avec Suzanne Flon, qui se déroule à l'époque des Lumières, entre controverses de philosophes et querelles de salons, où éclatent toutes sortes de rivalités. Un terrain de jeux stimulant pour ce fin dialoguiste.

Il a notamment écrit Le souper, une pièce de théâtre mettant en scène Joseph Fouché et Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord lors d'une soirée de 1815, décidant de concert d'imposer un régime monarchique à la France envahie. Ce texte a été adapté au cinéma par Édouard Molinaro en 1992, réunissant Claude Brasseur dans le rôle de Fouché et Claude Rich dans celui de Talleyrand.

Il a obtenu le Grand Prix du théâtre de l’Académie française en 1989 pour l’ensemble de son œuvre..

Créée en octobre 1985 au Théâtre de l'Europe dans une mise en scène de Jean-Pierre Miquel, avec Henri Virlogeux (René Descartes) et Daniel Mesguich (Blaise Pascal), la pièce a été reprise en 2007 au Théâtre de l'Œuvre dans une mise en scène de Daniel Mesguich, avec Daniel Mesguich (Descartes) et William Mesguich (Pascal), son fils.

Il s'agit d'un dialogue entre les deux philosophes suite à un véritable entretien qu'ils auraient eu en 1647, mais dont rien n'a jamais prouvé.

Daniel Mesguich est né à Alger en 1952. Après l'Algérie, il passe la fin de son enfance à Marseille où il prend ses premiers cours de théâtre.En 1970, à dix-huit ans, il est admis au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Paris où il suit l'enseignement d’Antoine Vitez et de Pierre Debauche. Il y revient comme professeur en 1983. Le 30 octobre 2007, il en a été nommé directeur.En 1974, il fonde sa compagnie, le Théâtre du Miroir. De 1986 à 1988, il dirige le Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis et, de 1991 à 1998, (La Métaphore)/Théâtre national de Lille. En 1998, il crée une nouvelle compagnie : Miroir et Métaphore.

Tout d’abord, la scène se passe dans une cellule monacale. Cette cellule était très simple, elle comportait uniquement une table au centre, une chandelle et une radio, élément anachronique bien sûr...

De plus, la cellule était uniquement éclairée par la chandelle ; donc la pièce dans laquelle ils se trouvaient n’était pas très éclairée. Cela donnait une ambiance assez lugubre. Cette caractéristique va être confirmée par l’atmosphère qui règne entre les deux personnages. Puis nous avons pu voir que le son était important dans cette pièce étant donné les coups de tonnerre qui symbolisaient la fin des scènes, mais aussi ponctuaient les moments de tension entre les deux personnages.

Enfin, Daniel Mesguish avait l’air plus expérimenté que son fils William ; ce dernier paraissait plus maladroit dans son jeu, manifestement en raison de son jeune âge. Mais cela n’empêche pas qu’il ait bien représenté Pascal par l’impression de naturel qu’il nous donnait. En effet, il arrivait bien à transmettre cette sensation de mal être constant que ressentait Pascal à cause de sa maladie.

Dans cette pièce, il y avait une volonté de Jean-Claude Briseville de simplifier les idées des deux philosophes dans un but pédagogique. De plus, les acteurs étaient très à l'aise dans leur rôle respectif et l’affrontement entre les acteurs était très bien rendu, ainsi que leur caractère. Pascal avait un caractère beaucoup plus agité, contrairement à Descartes qui était très calme. De plus, on arrivait bien à savoir quand on changeait d’actes et de scènes grâce au coup de tonnerre qui manifestait l’ambiance entre les deux personnages. Nous avons dans l'ensemble apprécié cette pièce de théâtre d’une part parce que le thème général nous intéressait, d’autre part parce que les acteurs jouaient très bien .

UN FILM QUI EST LE FILM FETICHE DE L'UNE D'ENTRE NOUS...

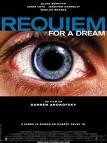

Requiem for a Dream

Requiem for a Dream est un film de Darren Aronofsky, réalisateur né à Brooklyn le 12 février 1969. Il s’épanouit dans une famille juive, mais abandonne vite la religion pour l’art. Il va à Harvard et y étudie les techniques de réalisation et d’animation. C’est en 2000 que Requiem for a Drea m va sortir et remporter un énorme succès. Ce film devient culte pour toute une génération.

Requiem vient du Latin et signifie « repos éternel », en effet, pris dans leur rêve de vie meilleure, Harry (Jared Leto), sa mère Sara Goldfarb (Ellen Burstyn), sa petite amie Marianne (Jennifer Connely) et leur ami Tyrone (Malron Wayans) vont se lancer dans une quête du paradis terrestre au rythme de fixes d’héroïne, de rails de cocaïne et de prises d’amphétamines. Cette recherche va les mener dans une lente mais certaine descente en enfer.

Ce film peut être divisé en trois parties :

Le premier tiers montre la banalité des vies sans intérêt de personne « inutiles » aux yeux du monde dans un quartier new-yorkais où la vie est rude. On y voit des immeubles, anciens et mal entretenus, des vieilles femmes se faisant bronzer au bas d'immeubles miteux et de jeunes trafiquants. Dans cette partie, les héros ont une note d’espoir, l’insouciance règne et la drogue leur apparaît comme un plaisir anodin, la dépendance y est minime.

La mère du héros, veuve, rêve de passer dans son émission préférée, tandis que Harry et Marianne vivent dans un joli appartement payé par les parents de celle-ci. Tyron et Harry commencent leur trafic.

La suite est moins idyllique. La dépendance s’installe, les personnages chutent à force des prises, Sara Goldfarb commence sa lente descente aux enfers en débutant un régime qu’elle entreprend pour entrer dans sa robe rouge à l’aide de « pilules magiques » qui s’avèreront être des amphétamines. Harry se rend compte de la situation de sa mère, il veut l’empêcher, de se détruire, lui fait la morale, lui parle de dépendance alors que lui-même est dans le même cas. Le marché des stupéfiant devient plus difficile, la drogue commence à manquer. Les relations entre les personnages deviennent tendues, les rêves s’effacent doucement.

La dernière partie du film est apocalyptique, l’enfer est là. Nous avons l’image des toxicomanes en état de manque : tout tourne, tout est machinal, le spectateur est angoissé. Les rêves sont brisés. La mère part en sismothérapie, le fils à l’hôpital, Marianne se prostitue, et Tyron est en prison. Tout file, on ne peut plus revenir en arrière, tout s’accélère au rythme de la musique.

Quand tout se calme enfin, tout est fané.

Il y a la présence tout au long du film de drogue synthétique, mais il y a aussi et avant tout la « drogue » de l’amour : pour Sarah, celui de son fils, de son défunt mari et de la télévision ; pour Harry, celui de sa famille, de sa mère, de Marianne ; et, pour Tyron, l’amour pour sa mère qu’il aurait voulu rendre fière. La chute était inévitable.

Ce film a un scénario et une mise en scène hors du commun, le spectateur est happé par les histoires de chaque personnage auxquels il s’attache, histoires = qui sont mises en parallèle les unes avec les autres. Tout colle à merveille, les bruitages, des acteurs excellents, des images sans violence mais qui choquent et restent tout de même gravées et une musique, simplement magnifique, que l’on n'oublie pas. Généralement, le spectateur reste bouleversé. Requiem for a Dream est un film intense, hypnotique, c’est une véritable prise de conscience sur la drogue et ses dangers. Il demeurera indémodable. C’est un film qui mérite vraiment d’être vu.

UN LIVRE QUI NE PEUT QUE VOUS PLAIRE...

Parfois, il suffit de tomber par hasard dans une librairie sur Le Livre qui vous fera rêver, celui que peut-être vous attendiez depuis un moment, celui qui vous fera sortir de la monotonie de votre vie. C’est ce qu’il m’est arrivé. Je ne connaissais pas, jamais entendu parler. Je fus frappée par la couverture, je n’ai pas lu la quatrième de couverture, je l’ai acheté, je suis rentrée et je l’ai lu, puis relus.

Fascination (« Twilight ») est le premier tome d'une saga de Stéphanie Meyer, racontant l'amour impossible, une sorte de revisite du Roméo et Juliette de Shakespeare entre Edward Cullen, un vampire, et Bella Swan, simple humaine.

Isabella (alias Bella), dix-sept ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère, pour s'installer chez son père. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie ni à Forks où l'anonymat est interdit. Mais elle rencontre Edward, lycéen de son âge, d'une beauté inquiétante. Quels mystères et quels dangers cache cet être insaisissable aux humeurs si changeantes ? À la fois attirant et hors d'atteinte, Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus que ça. Bella en est certaine.

A travers le livre, des notes culturelles sont présentes : en effet pour ses cours de littérature, Bella doit lire Macbeth de Shakespeare, ainsi que Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë qui est de loin son livre préféré, beaucoup d'allusions seront faites à ce livre.

Afin de chasser Edward de ses pensées, elle décide de relire une œuvre de Jane Austen. Elle écarte Orgueil et Préjugés car elle l'a déjà relu récemment ; son choix se porte alors sur Raison et Sentiments qu'elle abandonne bientôt puisque l'un des personnages s'y nomme Edward. Finalement, son choix s'arrête sur Mansfield Park, qu'elle ne lira pas non plus à cause du prénom Edmund qui ressemble trop à celui d'Edward. Bella cite également des passages de Roméo et Juliette de Shakespeare pour exprimer sa détresse. Elle doit également étudier La Ferme des animaux d'Orwell, pour un cours

La musique a aussi sa place :Clair de Lune de Claude Debussy, c'est la musique qu'écoutent Bella et Edward quand Edward ramène Bella chez elle suite à son malaise en cours de science, ainsi qu'un CD d'un groupe inconnu que Bella écoute pour se sortir Edward de l'esprit (on peut voir sur le site officiel de Stephenie Meyer que le groupe est Linkin Park). Il y a également sa berceuse, la mélodie que Edward lui a composée au piano. Mais on peut également citer la mélodie d'Esmée, la première composée par Edward qu'il joue lors de la visite de Bella chez lui, ainsi que les nocturnes de Chopin.

Le fantastique est un genre littéraire fondé sur la fiction, racontant l’intrusion du surnaturel dans un cadre réaliste, autrement dit l’apparition de faits inexpliqués et théoriquement inexplicables dans un contexte connu du lecteur, ressemblant au merveilleux mais différent tout de même. On considère souvent le fantastique comme très proche de la science-fiction. Néanmoins, d'importantes différences les distinguent : la science-fiction ne relève pas du surnaturel, et se veut rationnelle. Les récits faisant appel au surnaturel abondent dans la littérature mondiale, et cela depuis des temps immémoriaux, sous forme de contes comme les Mille et une nuits ou les contes de fées, ou rejoignent l’épopée comme dans les légendes arthuriennes. Le conte merveilleux traditionnel fournira à la littérature fantastique la plupart de ses thèmes. Mais la véritable source du genre fantastique est le roman gothique anglais de la fin du XVIIè siècle. Outre l'apparition des thèmes propres au fantastique (les fantômes, le Diable, les vampires) ces romans caractérisés par une atmosphère d'horreur plus prononcée introduisent l'ambiguïté caractéristique du genre. La lecture de textes fantastiques provoque souvent - mais non nécessairement – un sentiment de peur ou d'angoisse. Ainsi, le propre du fantastique serait de révéler des choses habituellement cachées, des choses que nous ne voulons pas voir : le sang, les cadavres, la nuit, les ruines. La psychanalyse interprète volontiers le genre fantastique comme l'expression de désirs sexuels inavouables. Il est relativement facile en effet d'associer à chacun des thèmes du fantastique une forme de sexualité anormale : ainsi, la sorcellerie équivaut à la nymphomanie, le vampirisme au sado-masochisme etc.

L'adaptation fidèle Difficile de respecter l'oeuvre, pourtant certains cinéastes tentent l'impossible. C'est le cas par exemple de Madame Bovary de Claude Chabrol et de Germinal de Claude Berri. Malgré leurs efforts pour retranscrire le roman en images, le film n'est pas une adaptation totalement fidèle, et ce pour trois raisons :

- Le langage des images ne reflète pas le langage des mots. Par exemple, les ellipses au cinéma (flash-back, fondus) qui représentent le temps. Ainsi, il y a un décalage réel entre une scène racontée et une séquence de film.

- Un film de 2 heures ou plus ne peut pas reprendre tous les événements et les gestes d'un récit de 300 pages. Le cinéaste doit donc faire des choix.

- Enfin, en adaptant, le cinéaste propose sa lecture, sa vision de l'œuvre, son interprétation. D'ailleurs, comme le dit Proust dans A La Recherche du temps perdu : "Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même". L'adaptation fidèle reste donc une mission impossible.

L'adaptation libre Contrairement à l'adaptation fidèle où le cinéaste tente de respecter l'oeuvre, l'adaptation libre, elle, permet au réalisateur de s'inspirer du livre tout en revendiquant le droit de le modifier. C'est ce que fait par exemple, René Clément avec "L'assommoir" d'Emile Zola, quand il filme l'un des personnages principaux, Gervaise (1955) ou Luchino Visconti adaptant Le Guépard de Lampedusa. Le résultat de l'adaptation libre est incertain. Elle est capable du meilleur comme du pire, car en revendiquant le droit de ne pas être fidèle, le cinéaste retrouve son univers : la liberté de créer des images originales. Il renouvelle le regard de l'écrivain et apporte un nouveau souffle à l'oeuvre. Ainsi, le roman n'a plus qu'à éspérer qu'un bon cinéaste l'adapte.

La transposition C'est le cas le plus original d'adaptation car il permet de recréer une oeuvre. Le cinéaste a lu le roman mais décide de le réécrire entièrement, avec de multiples modifications comme des scènes inédites. C'est ce que fait, par exemple, Dieterlé en 1939 avec "Notre-Dame de Paris"; mais aussi Manuel de Oliveira pour "Madame Bovary". Ainsi, pour l'adapter, le cinéaste a d'abord écrit un scénario du roman de Flaubert, puis il demande à une romancière portugaise d'en tirer un roman. Résultat : l'intrigue se déroule de nos jours au Portugal. Enfin, il en extrait un scénario original et réalise un chef-d'œuvre.

Quelle que soit la solution, l'adaptation littéraire ne cesse de se développer. Cet essor conduit à un moyen pour comparer le roman au film. Qui est le meilleur ? En fait, c'est un faux problème. Tous ceux qui concluent que le talent de l'écrivain est supérieur à celui du cinéaste, oublient les chefs-d'œuvre du cinéma tirés de médiocres oeuvres littéraires, notamment le Barry Lyndon de Kubrick bien supérieur aux mémoires de Thackeray. Il y a des génies et des "petits" artistes au cinéma comme en littérature, en musique, en peinture.

UN SPORT QUE LES DEUX GARCON DE LA CLASSE VOUS RECOMMANDENT..

Le snowboard

L’histoire du snowboard est difficile à cerner car il n’y a pas eu d’invention réelle du premier snowboard. Les premiers « riders » glissaient sur toutes sortes de planches allant du simple plateau de cuisine en passant par la luge et sur une planche de bois.

Voici quelques dates importantes dans l’histoire du snowboard :

1970 : Dimitrije Milovich, surfer de la côte Est américaine, commence à développer un prototype de snowboards basé sur un modèle de surf.

1975 : Dimitrije Milovich crée Winterstick, première marque de snowboard.

1977 : Jake Burton Carpenter, habitant du Vermont, travaille comme barman la nuit, et sur des prototypes le jour. Peu après, il créé Burton Snowboards.

1980 : Les technologies du ski sont importées dans le snowboard par Burton et Winterstick. Leurs nouveaux modèles ont une semelle P-tex. Parallèlement, de nouvelles marques se créent : Avalanche, Barfoot, Sims.

1986 : Régis Rolland, un Français, importe le snowboard en Europe, et tourne dans un film : Apocalypse Snow. Toute une génération européenne de snowboarders suivra ses pas. Les championnats suisses, à Saint-Moritz sont la première compétition de snowboard en Europe.

1992 : Au même moment, on voit débarquer un adolescent norvégien du nom de Terje Haakonsen. Il suivra le circuit de half-pipe et gagnera absolument tout de 92 à 97 : 5 fois champion d'Europe, 3 fois vainqueur de l'U.S Open, 3 fois champion du Monde, 2 fois vainqueur du circuit Coupe du Monde, et de la quasi-totalité des contests auxquels il participe à cette époque. Mais bien au-delà cela, il est un modèle de style et de technique pour tous.

1994 : Début d'une longue rivalité entre deux fédérations et deux circuits concurrents ; la FIS (ski), et l'ISF (International Snowboard Federation). L'ISF possède la légitimité, la FIS les moyens financiers.

1998 : Même si cela n'est pas du goût de tous les snowboarders, le snowboard fait son entrée aux Jeux Olympiques. Gian Simmen, un Suisse, devient le premier champion olympique de snowboard.

2002 : Terje Haakonsen crée le Ticket To Ride (TTR) World Snowboard Tour, une association à l'écoute des riders qui a pour but de faire évoluer le snowboard. Elle regroupe des événements de snowboard fresstyle indépendants, tous cotés d'un certain nombre de points dans le but de couronner en fin de saison le champion du TTR World Snowboard Tour.

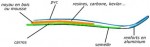

La composition d’une planche de snowboard

Les planches de snowboard ont beaucoup évolué. Quand on a commencé avec Octopuss (une grande marque de snowboard), ce n'étaient que des contre-plaqués avec de la peinture, des carres et des fixations. Puis sont arrivés les noyaux en bois, la résine, le PVC, les mousses, les monocoques, ... Les découpes ont également évolué.

Voici donc de quoi se compose une board. Au sein de notre planche, le noyau. Il peut être en bois (à préférer), en mousse, ou toutes autres technologies. Grâce à sa répartition et à son épaisseur, c'est lui qui contrôle la flexion de la planche.

Puis plusieurs couches de résines, de carbone entourent notre noyau et forment les spatules et autres variations de la planche. Peuvent s'y inclurent du métal, et les inserts des fixations.

Sur le dessous de la planche sont positionnées les carres, la semelle, et les diverses plaques d'aluminium.

Sur le dessus, on trouve la déco, et les films de PVC transparents qui protègent la planche et les champs.

Ces divers matériaux sont incorporés dans un moule, sous presse, le tout collé à la résine le plus souvent, et maintenu à plusieurs dizaines de degrés Celsius pour accélérer le collage.

Les différentes planches

Les planches de carving (ou de vitesse)

Ces planches sont très rigides et, grâce à elles, on peut faire des virages très serrés, prendre de gros appuis ; en revanche, ce sont des planches très techniques. Elles ont une forme très allongée, fine et leur spatule ainsi que leur talon sont plus pointus que sur les autres planches.

Les planches de freestyle

Elles sont conçues pour passer du temps en l’air et faire des rotations. Elles sont plutôt courtes, pour plus de maniabilité. Elles sont également plus souples mais légèrement plus lentes ; elles sont donc conseillées pour débuter et progresser. On les utilise généralement dans les snow parks et en jib.

Les planches de freeride

Elles sont faites pour tracer des lignes dans la poudreuse mais aussi sur les pistes damées. Elles sont plus rigides et plus longues que les planches de freestyle mais plus étroites afin de faire des virages plus précis.

La photo ci-dessous, nous montre les trois types de planches. (De gauche à droite : planche de carving, planche de freestyle et planche de freeride).

ET POUR TERMINER SUR UNE NOTE PLUS SERIEUSE, UN FILM EN ANGLAIS...

Bread and Roses

Il s’agit d’un film de Ken Loach, sortI au cinéma le 25 octobre 2000, traitant de l’immigration des Mexicains aux Etats-Unis, que nous avons pu voir et qui a plu à l’ensemble de la classe.

Ken Loach est un cinéaste britannique, ancien étudiant en droit, qui après avoir connu quelques succès dans la mise en scène théâtrale, s’est lancé dans une carrière à la télévision. Il a ensuite réalisé des films pour le cinéma, sans abandonner son activité pour le petit écran. Il est un des pionniers du cinéma réaliste anglais. Il s’attaque à différents sujets engagés dans ses films, tels que l’exploitation que subissent les immigrés clandestins dans le film dont nous allons vous parler.

Le personnage principal de ce film est Maya, une jeune Mexicaine qui vient rejoindre sa sœur, Rosa, à Los Angeles. Toutes deux sont sans-papiers et ont réussi à passer la frontière grâce à des passeurs. Rosa est employée chez Angel cleaning services. C’est une société qui emploie des clandestins afin qu’ils fassent le ménage dans un des buildings les plus importants de Los Angeles. Les employés de cette compagnie travaillent dans des conditions inacceptables : chef de service odieux, aucune protection sociale, salaire misérable, licenciement abusif.

Maya va rencontrer Sam, un jeune Blanc qui travaille dans une association appelée « justice for the janitors » qui lutte afin que les femmes de ménages soient syndiquées. Au début, les gens sont méfiants et ne veulent pas se rebeller de peur de perdre leurs emplois, mais Sam et Maya vont réussir à les convaincre.

Ce film relate bien la situation des Mexicains qui immigrent aux Etats-Unis et nous vous conseillons de le visionner à votre tour afin de vous rendre compte des difficultés des clandestins aux Etats-Unis et de la manière dont ils sont exploités.